#150 建築家 山田 紗子

スタッフとのデータ共有 大きな容量、そしてスマホとの連動 マイベストNASです

第150回目の@Professional Usersは建築家の山田 紗子(やまだ すずこ)さん。藤本壮介建築事務所で様々なプロジェクトでの仕事を経て満を持して独立。アートの感覚を建築に取り入れるその手法で人気を博す女性建築家です。そんな山田さんが バッファローの提供を受けてNAS(ネットワーク対応HDD)「リンクステーション LS510D0201」を事務所内のクリエイティブでご活用 とのこと。早速LAVAが東京・東松原にある山田さんの建築事務所を訪れお話を伺いました。

プロクリエイターが選んだ商品

(バッファロー提供)

リンクステーション ネットワーク対応HDD

Creator's Profile

山田 紗子(やまだ すずこ)

1984年

東京生まれ

2005-2006年

カリフォルニア大学バークレー校、環境デザイン学部在籍

2007年

慶應義塾大学環境情報学部 卒業

2007-11年

藤本壮介建築設計事務所勤務

2011年

個人の設計活動を開始

2013年

東京芸術大学大学院 修了

主な作品

2011年

エアウォールギャラリー、栃木県

2011-2012年

Pillar House、東京都美術館

2012-2013年

Rope House、香川県、瀬戸内国際芸術祭参加作品(常設)

2015年

Horizon for The Small World「新しい建築の楽しさ 2015」展

2017年

都内で2件の住宅作品が竣工予定

藤本壮介建築事務所での主な担当プロジェクト

M病院M棟建築(北海道、2009年竣工)

Lexus インスタレーション ミラノサローネ(ミラノ、2009年公開)

藤本壮介展(東京、ワタリウム美術館、2010年公開)

House B(ドイツ、2011年竣工予定)

その他、住宅設計・公共施設コンペティション(海外)など

受賞

2011年

SDレビュー2011奨励賞

「Arts&Life:生きるための家」展 コンペティション 最優秀賞

Interview

両親ともクリエイターだったので自然とものを作ることに興味のある子供でした

——久しぶりの女性建築家の登場です。山田さんが建築家になっていった経緯を教えてください。

私の両親はどちらもテレビ業界で仕事をしていました。母がドキュメンタリーの、父はドラマの制作をしていました。なのでなんとなくものを作っている人の話を聞いて育ったんです。作ることが当たり前で、作る仕事に就くことが自然だと言える環境でしたね。ただテレビの世界には興味を持ちませんでした。両親のその世界独特の愚痴を聞いて育ったので(笑)。ものを作るのは好きで、折り紙や絵を描いてそれを毎日母にプレゼントしていました。

——素敵ですね。その後の学校ではどんな子でしたか?

小、中、高と普通の学校に普通に通っていました。本当に語ることがない時期です(笑)。ちょうど大学への進路を決める時期にたまたま母とドイツの建築物と街を紹介するテレビ番組を見ていたんです。母は自然ドキュメンタリーや環境ものの番組に携わるプロデューサーでした。北はアラスカから南はアフリカまで、野生動物を撮影しては編集するというのが彼女の生活サイクル。なのでうちではそういったドキュメンタリーの番組を観るのが当たり前でしたね。

——「アニマルプラネット」好きの僕としては真剣にお母さんに会いたいです。それでそのドイツ建築の番組を観てどう思ったんですか?

その番組が環境エネルギーをテーマにしていたんです。そして街作りにスポットを当てていました。私はそれを観て単純に楽しそうと思ったんです。「街って作れるんだ」と。その後気になって調べたらランドスケープデザイナーという職種があることを知りました。新しい建物をつくり、新しい道や公園を計画し、新しい街を作り直していく。元々知らない街を歩いたりするのがとても好きだったのですが、街や街の空間を作っていく。そんな仕事にとても興味を持ちました。そして慶應義塾大学の環境情報学部に進みました。そこでランドスケープデザインの勉強を開始したんです。ただ大学の研究に参加していても、デザインの必然性が見えず、課題に行き詰まっていました。最初に自分が思い描いていたランドスケープの楽しさを感じられなくなっていました。

アメリカ留学時に間違って建築学科に登録されていたのがきっかけで建築家を目指すことに

——アメリカに留学するのはその頃ですね。

はい、アメリカには面白いランドスケープデザイナーがいるという話を聞いてカリフォルニア大学のバークレー校に交換留学生として1年間通いました。私はそこでランドスケープのデザインを勉強していたんですが、自分の名前が間違えて建築学科の方に登録してあったんです。そして建築学科からオリエンテーションに来てくださいとメールが来たんです。私は建築学科じゃないけどと思いながらもそのオリエンテーションに行ってみたんです。そこではスタジオ制という教え方で、ひとりの先生がひとつのチームを教えるんです。課題が先生によって違って、例えばキャンパスの中にスタジオを作ろうとか、立体駐車場をリノベーションして畑にしようとか、CGを使って空港を作ろうなど、その説明を聞いているだけでワクワクしてきたんです。創造性に富み、全く見たことのない物を作るということに惹かれていきました。留学中は結局ランドスケープと建築、ふたつの学科を選択することにしました。

——まさに運命の登録ミスだね(笑)。帰国してからは?

建築の勉強を続けたいと決意していましたが、帰国した時にはもう大学4年生で、どうしよう?と思いながら卒業しました。その時期に建築の模型展覧会に行ったんです。そこで住宅の模型を見たんですがどれも面白く、中でもひとつとても好きな模型があったんです。そしてそれを作った事務所に電話してアプローチをしたんです。

——おっ、早いね。

「事務所で働きたいのですが」と単刀直入に伝えました。「ではお試しに来てみますか?」ということになりその春から通うことにはなったんですが基本的には無給でお手伝いする感じ。隙あらばスタッフにしてもらおうと日々考えていたんですが、その事務所がタイミングよく忙しくなってきたんです。それと同時に私は正式に入れてもらえたんです。

——やったね。

私は無給の頃から住宅の提案をその事務所にしていて、本当にタイミングよく住宅の仕事が入ってきたのでそのまま手がけることができました。そこは藤本壮介さんの設計事務所で、私は4年間藤本さんの元で働きました。その後、大学に戻り、その頃から自分でコンペにも応募するようになっていました。都美術館で若手建築家の住宅のアイデアを募るコンペがあって、テーマが「生きるための家」でした。そこで一等になると模型ですが原寸大の家を建てられるというものでした。私はそこで一等を取ることができたのです。

——おめでとうございます。それで原寸大の家を作ったんですか?

はい、原寸大の模型を作ってみたんですが、やはり模型は模型で、実際の建築物とは違い、満足度の高いものが作れませんでした。その結果が自分の中で「もっとちゃんと建築をやろう」と考えさえてくれました。一等を取った自信と結果満足できなかったという思いがエネルギーに変わっていきました。そして独立して自分の仕事を始めるようになりました。

——山田さんが手がけている仕事を教えてください。

建物の外装、住宅、展覧会のデザイン、インテリアデザイン、船の待合所、そして現在自分の家と世田谷の住宅を設計中です。コンペ中ですが愛媛県の10軒の家を一気に建てるプロジェクトも進行中です。いろいろなスケールの仕事に興味があり、インテリアデザインやアートに関わる仕事も多いんです。

——では山田さんが手がけた建築でなにかひとつ選んでもらい、それが完成するまでのプロセスを話してください。

では船の待合所の話をしますね。

——それ、興味ありました。

瀬戸内国際芸術祭というのが3年に1回開催されるんですが、瀬戸内国際芸術祭は訪れた人が島と島を船で行き来するんです。そこの船の待合所をアート的に作るというプロジェクトでした。芸術祭のキュレーターでもある北川フラムさんから連絡があり、「急遽頼みたい件がある」と。話を伺うともともとある船の待合所はバス停みたいな小さな待合所で、普段は島の住民しか乗り降りしませんが、芸術祭ともなると10倍以上の人がその船を利用すると。なのでその船着場を広くして、新しく建てるのであればアート的な要素を入れたいという話でした。アート的な側面を持った待合所を作って欲しいという依頼ですね。期間は半年で建物の骨格はすでに発注済みでした。普通のシンプルな箱みたいな建物になにができるのかをまずは提案して欲しいとのことでしたので、現地の香川県三豊市に行き現場を見て、感じて、散歩して、写真を撮って、なにができるかをイメージすることから始めました。そのイメージを持って事務所に戻り、待合所や海、港の細々したものを全て模型にしました。古い待合所も使いたいとの希望もあったので、新しいものと古いものをどう共存させるかを模型を作って考えたんです。港にはロープや網が散乱していたんですが、それが港の風景であり特徴だと思ったんです。私にはそのロープが不思議な存在感を持っているなと感じて、なにか建築物とも違うしロープって面白いなって思ったんです。そこで模型の中でロープを新旧ふたつの待合所に巻きつけたんです。ロープはピンと引っ張ると硬くなり、柔らかいものだけど硬くもなる。耐水性もあるので建築物の外装材としてもいいのではないかと思いました。模型の中ではロープには糸を使い考えてみました。そしてフラムさんにロープを使用したデザインを見てもらい、GOサインを頂きました。ただしこのプロジェクトのクライアントは香川県の三豊市だったので、最終的には市長にもプレゼンして承認をいただき、作ることが決まりました。下地の鉄骨は地元の工務店に作ってもらったのですが、それはロープで結ぶため古い建築素材だと壊れる可能性があるのでそうしました。ロープ自体はその地域のロープ屋さんから格安でおろしていただきました。大変だったのはロープを実際に巻きつける作業で、まず重力ですぐにたるんでしまうんです。

——考えてみれば建物と建物をロープで結ぶって聞いたことないよね(笑)。

誰もやりませんよね(笑)。でもとにかくみんなでやってみようということになり。芸術祭の運営側から地元の人に声をかけていただき、ボランティアのおじさまや子供たちも集まりまるで運動会の綱引きみたいな感じでみんなで巻きつけました。そしてアートというか、地元の人が自然につくったような、不思議な存在感のある待合所が完成したんです。

感覚的な作業とデジタルの作業の行き来が私のクリエイティブのベーシックです

——瀬戸内国際芸術祭、必ず行きたいですね。その山田さんの手がけたアートな待合所で船も待ちたいです。ではパソコンの話をしましょう。メインで使っているパソコンとソフトを教えてください。

パソコンはWindows 10搭載のノートパソコンで、ソフトがAutoCADとPhotoshopです。基本パソコンで設計をしますが、確認をする作業はそれをプリントしてそこに手書きで書き込み、さらにそれをパソコン上で図面に書き入れ、その繰り返しを延々とやっています。AutoCADは座標軸のためにパソコンに入れて正確な距離感をパソコンで作るという理由もあります。いつも感覚的な作業とデジタルの作業の行き来をしています。なのでパソコンはなくてはならないものですね。

——ではバッファローの提供を受けて山田さんがお使いのバッファローのNAS「リンクステーション LS510D0201」についてお聞かせください。

スタッフとデータを共有することが私たちのような設計事務所ではすごく多いんです。いろいろな仕事をみんなでしています。ここを直してや付け足してとか、みんなで図面書きをしているのでデータを共有しながら図面を完成させていくことが多いのです。今まではパソコン自体の中身を共有するシステムを使っていましたが、私のパソコンの画面がスリープすると他のスタッフが見られなくなるんですがその時に手書きの作業をしていると集中しているのでパソコンを起動するのもめんどくさい。なのでなんとかしなきゃいけないし、もっとうまくスムーズにみんなとデータを共有できる方法はないものかとスタッフ同士で話していたんです。そんな時にバッファローのリンクステーションの存在を知ったんです。建築設計はデータもどんどんと増えていくし、ひとりのパソコンに入れておくとすぐにいっぱいになるし、そうなるとパソコンの機能も発揮しなくなるしデータ自体が壊れる可能性もあります。その点このリンクステーションにスタッフのデータもどんどんとストックしていき、容量も2TBあるので安心してデータのやり取りがお互いにできます。そしてスマホからもデータをすぐに見ることができます。私は外出中にふと「あの図面、どうなってたっけ?」と思うことが多々あります。現在進行中の仕事は図面が日々更新されていくのですが、変更変更としていると以前の図面も見たくなるんです。そこに戻す時もあります。そういうことが外出先で気になると、スマホさえあればすぐに確認できるんです。これは大変ありがたい機能です。図面もそうですが模型も全部とっておくわけにはいかないので模型写真をその都度撮ります。綺麗に撮影するので解像度も高く、データとしても重い写真になります。そのデータがパソコン内で占める範囲がとても大きいのです。なので図面だけでなく、模型写真のデータを保管しておくことも建築家にはとても大切です。今では全て大切なデータはこのリンクステーションに入れてみんなで共有をしています。一度使うともうNAS以外の共有ストレージは考えられなくなりますね。

——どうもありがとうございます。現在ご自宅も建築中なんですよね。完成を楽しみにしています。では最後に山田さんのような建築家になりたい人たちにメッセージをお願いします。

いろんな建築をみてください。昔からある古民家や世界中に何気なく残っている建物をバナキュラー建築というんですが、どういう建物がこの世界で残っていてそうでないものは何故消えていくのかが様々な建築物を見ていくことでわかります。長年残ってきた理由や存在の強度が伝わってきます。それを頭の隅に置きつつも、私は今の時代に求められている新しい建築の在り方を常に模索したいと思っています。

——今日はどうもありがとうございました。

Interview Photos

ここからは山田さんのクリエイティブについてご本人に説明していただきます。

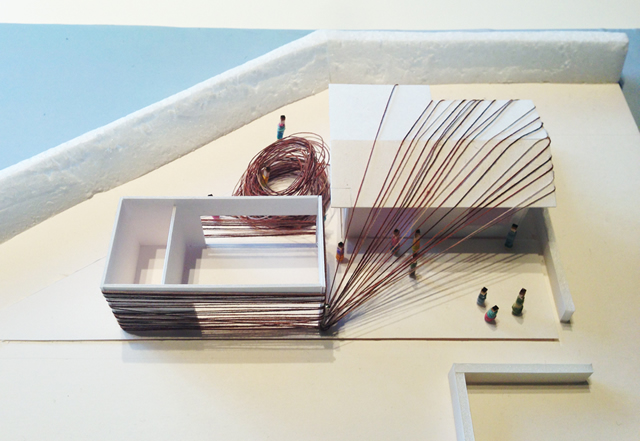

「2011年、コンペで最優秀賞を受賞し、都美術館で1/1スケールで製作した「PILLAR HOUSE」(「生きるための家」展)の模型です。少しずつ傾いている柱や天井が全体の構造を支えています。ちょうど東北で震災があった年に製作したもので、植物が地面から力強く伸びてゆくような家にしたいと考えていました。」

「都美術館で展示された様子です。家の中はオープンなワンルームでも、柱や床によって小さな居場所が点在するような家を提案しました。」

「瀬戸内国際芸術祭2013にアート作品として参加した船の待合所「ROPE HOUSE」の模型です。元々ある古い待合所と新設された待合所をロープでぐるぐる巻きつけながら、視覚的にも空間的にもつなげてゆく提案でした。」

「最後は地元の人たちにロープをぐるぐると巻き付けてもらい完成しました。ロープが太陽の光を柔らげるような庇をつくっています。ロープは地元の漁師さんがよく使う海水にも強いタイプのもので、建材ではありませんが、耐久性は非常に高いものでした。」

「事務所の作業部屋です。棚の上にあるのは、現在都内で計画中の戸建てです。若いご夫婦二人のご要望により、小さくてもシンプルで開放的な住まいを目指しています。」

「同じく、現在都内で計画中の戸建て住宅の模型です。家の半分は住居(内部)に、半分は庭(屋外)にして、双方を立体的につなげることで、庭にも内部空間が続いてゆくような、伸びやかな家を提案しています。」

山田さんご愛用のバッファローのNAS(ネットワークハードディスク)「リンクステーション LS510D0201」。スタッフとのデータ共有、大きな容量、そしてスマホとの連動と大いにお気に入りのご様子。「今では全て大切なデータはこのリンクステーションに入れてみんなで共有をしています。一度使うともうNAS以外の共有ストレージは考えられなくなりますね。」ありがとうございます!

お仕事中の山田さん。彼女の現在の自宅兼オフィスは雰囲気抜群の古民家。ここで図面を制作してるなんてとってもお洒落。山田さんのキャラクターともフィットする素敵なオフィスでした。

久しぶりの女性建築家ということで楽しみにインタビューに向かいましたが、彼女の持つ仕事に対するひたむきさと内で燃え上がるクリエイター魂に触れることができ、僕も様々なヒントをもらえました。山田さんの作品は個性的な「アート感」が程よくブレンドされていて僕好みです。新居が完成したら勝手に遊びに行こうっと(笑)。

Creator's Favorite Foods

山田 紗子の好きな料理“この一品!”「味噌煮込みうどん」

山田さん曰く、「オフィス近くの四國路という讃岐うどん屋さんの大好きな味噌煮込みうどん。3年前に香川県で仕事をした時に滞在しながら物件作りをしていたんですが、その時に讃岐うどんを食べて虜に。なかなか東京には讃岐うどんが美味しく食べられるところがないのですが、ここは本当に美味しいです。お薦めです!」

今回登場した商品

リンクステーション ネットワーク対応HDD

Wi-Fi(無線LAN)

Wi-Fi(無線LAN) 有線LAN

有線LAN HDD(ハードディスク)・NAS

HDD(ハードディスク)・NAS SSD

SSD ブルーレイ/DVD/CDドライブ

ブルーレイ/DVD/CDドライブ メモリー

メモリー USBメモリー

USBメモリー メモリーカード・カードリーダー/ライター

メモリーカード・カードリーダー/ライター 映像/音響機器

映像/音響機器 ケーブル

ケーブル マウス・キーボード・入力機器

マウス・キーボード・入力機器 Webカメラ・ヘッドセット

Webカメラ・ヘッドセット スマートフォンアクセサリー

スマートフォンアクセサリー タブレットアクセサリー

タブレットアクセサリー 電源関連用品

電源関連用品 アクセサリー・収納

アクセサリー・収納 テレビアクセサリー

テレビアクセサリー その他周辺機器

その他周辺機器 法人向けWi-Fi(無線LAN)

法人向けWi-Fi(無線LAN) 法人向け有線LAN

法人向け有線LAN 法人向けルーター

法人向けルーター 法人向けNAS・HDD

法人向けNAS・HDD SSD

SSD ブルーレイ/DVD/CDドライブ

ブルーレイ/DVD/CDドライブ 法人向けメモリー・組込み/OEM

法人向けメモリー・組込み/OEM 法人向けUSBメモリー

法人向けUSBメモリー メモリーカード・カードリーダー/ライター

メモリーカード・カードリーダー/ライター 映像/音響機器

映像/音響機器 法人向け液晶ディスプレイ

法人向け液晶ディスプレイ 法人向けケーブル

法人向けケーブル 法人向けマウス・キーボード・入力機器

法人向けマウス・キーボード・入力機器 法人向けヘッドセット

法人向けヘッドセット 法人向けスマートフォンアクセサリー

法人向けスマートフォンアクセサリー 法人向けタブレットアクセサリー

法人向けタブレットアクセサリー 法人向け電源関連用品

法人向け電源関連用品 法人向けアクセサリー・収納

法人向けアクセサリー・収納 テレビアクセサリー

テレビアクセサリー オフィスサプライ

オフィスサプライ その他周辺機器

その他周辺機器 データ消去

データ消去