#180 クリエイティブ・プロデューサー 高谷 晃

蓄積したデータから生まれる新しいデザイン。そのデータを守るRAID機能はHDDに欠かせません

第180回目の@Professional Usersはクリエイティブ・プロデューサーの高谷 晃(たかや こう)さん。国内でもその数は圧倒的に少ないカーデザイナーとしてSUBARUに勤務。20代という若さで同メーカーで人気だった軽自動車や乗用車のデザインを手がけます。その後、電気自動車の開発にも携わり、アジアを中心に活動の枠を拡げます。そして自身の会社、株式会社 KTX DESIGNを設立。 KTX DESIGNは企業が持っている技術、サービス、商品をデザイナーから捉えた発想でより魅力的に届ける、クリエイティブとロジックを融合させた革新的なデザイン会社です。そんな大活躍する高谷さんもバッファローユーザーで、今回 バッファローの提供を受けて新たにNAS(ネットワーク対応HDD)「LS520D0402G」を導入された とのこと。早速LAVAが高谷さんの仕事場を訪れお話を伺いました。

プロクリエイターが選んだ商品

(バッファロー提供)

Creator's Profile

高谷 晃

1980年 東京生まれ

現 職

株式会社 KTX DESIGN 代表取締役 兼 Executive Creative Producer

略 歴

2003 武蔵野美術大学 造形学部工芸工業デザイン学科インダストリアルデザインコース卒業 首席。

富士重工業株式会社(現 株式会社 SUBARU)商品企画本部デザイン部 エクステリアデザイナー。

2012 株式会社 未来技術研究所 及び Tokyo Design International Inc. クリエイティブマネジャー就任、国内外の自動車会社へ向けたデザイン開発事業に従事(量産開発および先行開発)。 一般企業へのデザインコンサルティング業務(企画立案、商品戦略、コンテンツ制作、PR活動)。

2013 第43回東京モーターショー/Smart Mobility City出展 クリエイティブマネジメント担当。

2014 TDI & MILAI 2社のクリエイティブ ディレクター就任、電気自動車のデザイン開発・車両開発と普及活動に従事(EVコミューター・EVトゥクトゥク など)。

2015 株式会社未来技術研究所 執行役員就任。

2016 環境省 途上国向け低炭素技術イノベーション創出事業へ参画、「ベトナムにおけるゼロエミッション循環型電気自動車の普及事業」。

2018 同事業においてプロジェクトマネジャー兼クリエイティブディレクターとして現地駐在、両国の官民学を監督しプロジェクトを遂行(環境省対応、EV開発、各種報告書作成、経理法務業務)。

2019 株式会社 KTX DESIGN 設立 代表取締役就任。

Interview

大学でカーデザイナーの先生に出会い、自分がデザインした車に乗ったりそれが走っているのを見てみたくなりました

——このインタビューでは初となるカーデザイナーの経歴を持つクリエイティブ・プロデューサーの高谷 晃さんです。カーデザイナー、そしてクリエイティブ・プロデューサーとなっていった経緯を教えてください。

母親に聞くともともとなにかを作るのは好きな子供だったようで、絵もよく描いていました。僕は幼稚園から桐朋で姉も桐朋出身でした。ここは進学校ですが、僕は桐朋の幼稚園と小学校時代にアートの感覚を身につけた気がします。なんとなくですがそういう方面に進もうとも考えていました。でも大抵はアートの世界では食べていけないと反対されますが、母や先生もそんな僕を応援してくれていましたね。美術の授業も楽しかったですし、放課後になると美術の先生のところに遊びに行っていました。

——高校もそのまま桐朋ですか?

はい。ただ桐朋は中学から男女が分かれます。その頃から周りもいい大学を目指す人たちが多くなり学校の雰囲気もなんか面白くなくなりました。でも僕は美術をやりたかった。担任の先生が美術の先生だったので高2の時に先生に相談したんですが、そうしたら美大に行くのがいいんじゃないかと言われました。母にも相談したら美大を目指すための予備校があることを調べてくれて、「すいどーばた美術学院」という予備校に通います。

——楽しかったでしょ?

もう水を得た魚でした。はまりましたね、完全に。最初は東京藝術大学を目指しましたが二次で落ちちゃいました。同時に武蔵野美術大学と多摩美術大学を受け、武蔵美に合格。造形学科の工芸工業デザイン学科に行きました。

——どんな勉強をしましたか?

武蔵美の工芸工業デザイン学科にはインダストリアルデザイン、インテリアデザイン、金工、木工、テキスタイル、陶磁、ガラスの7コースがありました。1、2年生の時にこの7コースすべてを受けます。2年生の夏にここからひとつ選ぶのですが、僕はインダストリアルデザインを選びました。

——どうしてインダストリアルデザインを?

そのコースの先生のひとりにカーデザイナーだった先生がいたんです。先生と話していたらカーデザインはとても奥深く面白いと教えてくれました。僕は単純にクルマが好きだったので、自分がデザインしたクルマに乗ったり、それが走っているのを見てみたくなりました。僕はそもそも大きな造形物に興味がありました。なので建築にも興味があったんですがデザインに自由度がない気がしたんです。その次に大きいのがクルマであり、立体としての造形感にも魅かれました。そしてクルマのデザイナーになろうと決めて勉強を始めました。インサイトリサーチしてコンセプトを考えて、デザインをしてプレゼンテーションをするという流れを武蔵美の2、3年生で徹底的に勉強しました。モノ作りに大切な基本的なコンセプトフロー、デザインプロセスをみっちり学びました。

——卒業制作で実際に車を作っていますね。

はい。クルマっぽいものですけどね。走る「体感と体験」をメインコンセプトにしたクルマを作りました。実物の2分の1の立体で、でも実際には走らずモックアップのクルマです。それは学内で優秀賞をとりました。

一般とは少し違うカーデザイナーの就職活動、そしてカーデザインの実際の流れとは?

——凄いですね。プラモデルも作れなかった僕にはもう奇跡的な話です。その後就職ですか?

はい。でもカーデザイナーの就職活動は一般とは少し違います。大抵は自分の行きたいところの資料をもらいこちらから面接に行きますよね。カーデザイナーはメーカーから毎年1人か2人の募集枠が出て、そこに全国の学生が応募をして自作のポートフォリオをメーカーに送ります。そして試験は泊まり込みで行います。だいたい一週間ぐらい泊まり込みで実技の試験を受けるんです。

——へー、そうなんですね。そこからすでに特殊な仕事だということがわかります。

とても狭き門です。まず一次審査がポートフォリオ、その中から10〜20名ぐらいの実技試験に進める人を選びます。

——どういった実技試験なんですか?

試験場に行くと「10年後の未来の車をデザインしてください」というようなざっくりした課題を与えられます。どういう人が乗るのかのユーザー層、どこを走るのかのシーンといったコンセプトを考案して、それらを含めて手描きのドローイングをしながら立体造形のアイデアを考え、その後 A1の大きさで3ビュー(フロントクオーター・サイド・リアクオーター)の手描きレンダリングを作成します。そして最終的にプレゼンボードを作り最終日にデザイン部長や人事の方々の前でプレゼンをするんです。そして僕は何社か受けた中から富士重工業株式会社(現 株式会社SUBARU、以下、SUBARU)を選び入社しました。

——高谷さん、優秀なんですね。でもなぜSUBARUを選んだんですか?

自動車メーカーの中では販売台数やシェアが大きくない会社ですが、TOYOTAやNISSANに行くとその分デザイナーの人数も多いんです。SUBARUは、デザイナーが多くないのでよりカーデザインの経験値を積めると思ったんです。

——SUBARUで手がけていた仕事を教えてください。

カーメーカーのデザイン部には大きく2つの部署があって、まずは量産デザインといって、ディーラーで売っている商業用のカーデザインを担当する部署です。それと先行開発デザインという未来のクルマを考える部署で、いわゆるモーターショーに出すコンセプトカーのデザインをしたり、量産のクルマの初期アイデアを考えたりしています。車の開発ではまったく新しい車を作るのには、フルモデルチェンジといってゼロからスタートして完成して売るまで4年ぐらいかかります。マイナーチェンジは2年くらい。僕はSUBARUにいる間は量産デザインと先行デザインを行ったり来たりしていました。量産デザインの本拠地は群馬県の太田市にあり、先行デザインの本拠地は三鷹にありました。最初に配属されたのが量産デザインの本拠地である群馬でした。ここでエクステリアデザインつまりクルマの外観のデザインを手がけました。群馬には合計5年間いましたがその間に「ステラ」という軽自動車のプロジェクトに入りました。ステラを量産するためのエクステリアデザインを決める社内コンペがあり、社内デザイナーがデザイン画を制作して、工業用の特殊粘土で4分の1サイズのクレイモデルを作りデザイン選考会を行います。デザイン選考会後に僕のデザインが選定され、入社2年目のルーキーがステラのオリジナルデザイナーとなることになりました。これはとても珍しいことでしたね。

——何度も言うけど高谷さん、凄いですね。ではそのステラが完成するまでのプロセスを教えてください。

軽自動車は販売台数が伸びるので早く作って早く売りたいというのがあり、このステラの開発期間はとても短かったです。最初にやるのが工業用粘土で実際の大きさ(1分の1)のクルマを制作します。デザイン案の選考過程の時からユーザークリニックといって実際のユーザー層の顧客を呼んで、クルマの装備や内装のCGを見せて早い段階からユーザーの意見を取り入れていきました。直近で「ユーザーの欲しいクルマを早く作る」これは会社のビジネスとしては大事な考えです。そして、ユーザーの意見を聞きながらデザインに落とし込んでいきます。同時に設計と実験、製造の人たちと安全性やコスト、製作技術、製作工程、このあたりを折衝したり、たまにケンカしたり(笑)。そういうやりとりを延々やって完成します。ステラに関してはデザインをしていたのは大体1年ぐらいで、そこから1年半ぐらいで実際の車両が完成しました。ステラは軽自動車の中でも値段の高い車両でしたが結構売れたんです。当時、大人気だったダイハツの「ムーブ」に対抗する軽自動車として販売されました。

——でもその工程を入社2年目でやってしまうんだから凄いことですよね。高谷さんが思うカーデザイナーの魅力とは?

自分がデザインしたものを社内のいろんな部署の方々が協力して開発していき、完成した車両がディーラーに並んでお客様が来店して、高い値段で買ってそれに乗ってくれる。そして、その車が実際に走っているのを見ることもできる。この高揚感と達成感は何にも変えがたいです。それを感じられるのが一番の魅力ですね。それに、学生の時の夢も叶いましたし。

——確かに自分のデザインした車が実際に走っているところを見られる感動はそのデザイナーにしからわからないですよね。素晴らしいです。その後転職してますね?

はい、32歳でSUBARUを退職して未来技術研究所(以下、MILAI)に入社しました。MILAIの社長はSUBARU時代から知っていました。MILAIは主にモビリティデザインをするデザイン会社で、モビリティデザイン、デザインデータ制作、電気自動車デザインと普及促進活動を行っています。僕のデザイナー像は周りの人たちに笑顔を与えられ、そして生活に影響を与えられること。でもSUBARU在職時は、それができているのかに悩んでいて、とても本質的なところで立ち止まっていたんです。そんな時期に、MILAIの社長に出会い悩みを相談したんです。その社長がやっていること、特に電気で動くモビリティを手がけていることは魅力的でした。地球環境のことを真剣に考えていることも大きかったですし、「社会と共有できる価値」を創り出している会社だと思ったんです。その考え方でデザインを創造していくことに共感して会社を移りました。MILAIでは、電気自動車だけでなく電気で動くモビリティ(移動態)のデザインを主にフィリピンやカンボジア、ベトナムといったアジアへ向けて開発していました。MILAIには6年間勤めて38歳で株式会社 KTX DESIGN(以下、KTX DESIGN)というデザインコンサルティング会社を設立しました。

現在、クリエイティブとロジックを融合させて企業のビジョンを体現化する “Visionear” というコンセプトを基に、コーポレートデザインに取り組んでいます

——KTX DESIGNについて教えてください。

主にコーポレートデザインをやっています。企業が持っている技術、サービス、商品、そういうものをより魅力的にお客様に届けるお手伝いをしています。例えばマーケティングの考え方で、プロダクトアウトとマーケットインという考え方があります。プロダクトアウトはものありき、技術ありきといった企業の独りよがり的なモノ作り。マーケットインはユーザーの視点や立場に立ってモノ作りをすることで、つまり「行為をデザインする」ことなんです。実際はプロダクトアウト寄りの企業が多いので、そこにマーケットインのお客様に寄り添った考え方を加えていきます。自分が作った造語ですが”Visionear“というのがあります。これは”VISION”と”APPEAR”を組み合わせた言葉で、クリエイティブとロジックを融合させて企業のビジョンを体現化するという意味を持っています。経営者に寄り添ってデザインをしていくのがモットーで、そこでより良い商品を生み出していくお手伝いをする会社がKTX DESIGNです。あくまでも企業とエンドユーザーが主役だと思っていますので、自分たちはそこがより輝いていけるようにデザインを手がけています。ビジュアルで見せるのが得意ではありますが、それだけでは終わらずに魅力の「魅」である「魅せる価値」を生み出していきたいです。 KTX DESIGNは、未来の「見える化」と「魅せる化」をデザインしていきます。

——現在KTX DESIGNで手がけている内容を教えてください。

ある上場する会社の表に出る部分、お客様に見える部分をより魅力的に魅せるためのデザインを手がけています。モーションロゴ、カタログ、ウェブ、PV、プレス用イベントなどのブランディングデザインです。そのほかに、「新しいサービス」や「新しい価値」を先端技術を活用して創り出すことができないかと考えています。具体的には、自動車会社の大手サプライヤーであるNOK株式会社(以下、NOK)と共同研究開発をしていて、人間の身体情報や脳波を活用して価値創造をするというセンシングデザインをしています。人間の脳波を基にセンシングデザインすることで、リアルな言葉に変換していけたら、障害を持つ方々の社会進出も増えていけると考えているんです。現在は医療向けに研究開発していますが、その認知度を上げるためにエンターテイメント分野にも進出していきます。

——それは本当に素晴らしいプロジェクトですね。実現できたら真っ先に知らせてください。ではパソコンの話をしましょう。メインのパソコンと使用しているソフトを教えてください。

パソコンはMacBook Proです。ソフトはアドビのPhotoshop、Illustrator、Premire、After Effects、アップルのFinal Cut Pro、Motion、あとは3DCADソフトのAutodesk Aliasです。パソコンの用途はデザイン制作全般とプレゼンテーション用の資料作成、事務作業ですね。パソコンを使って作業することは好きです。

——ではバッファローの提供を受けて現在お使いのNAS(ネットワーク対応HDD)「LS520D0402G」についてお聞かせください。

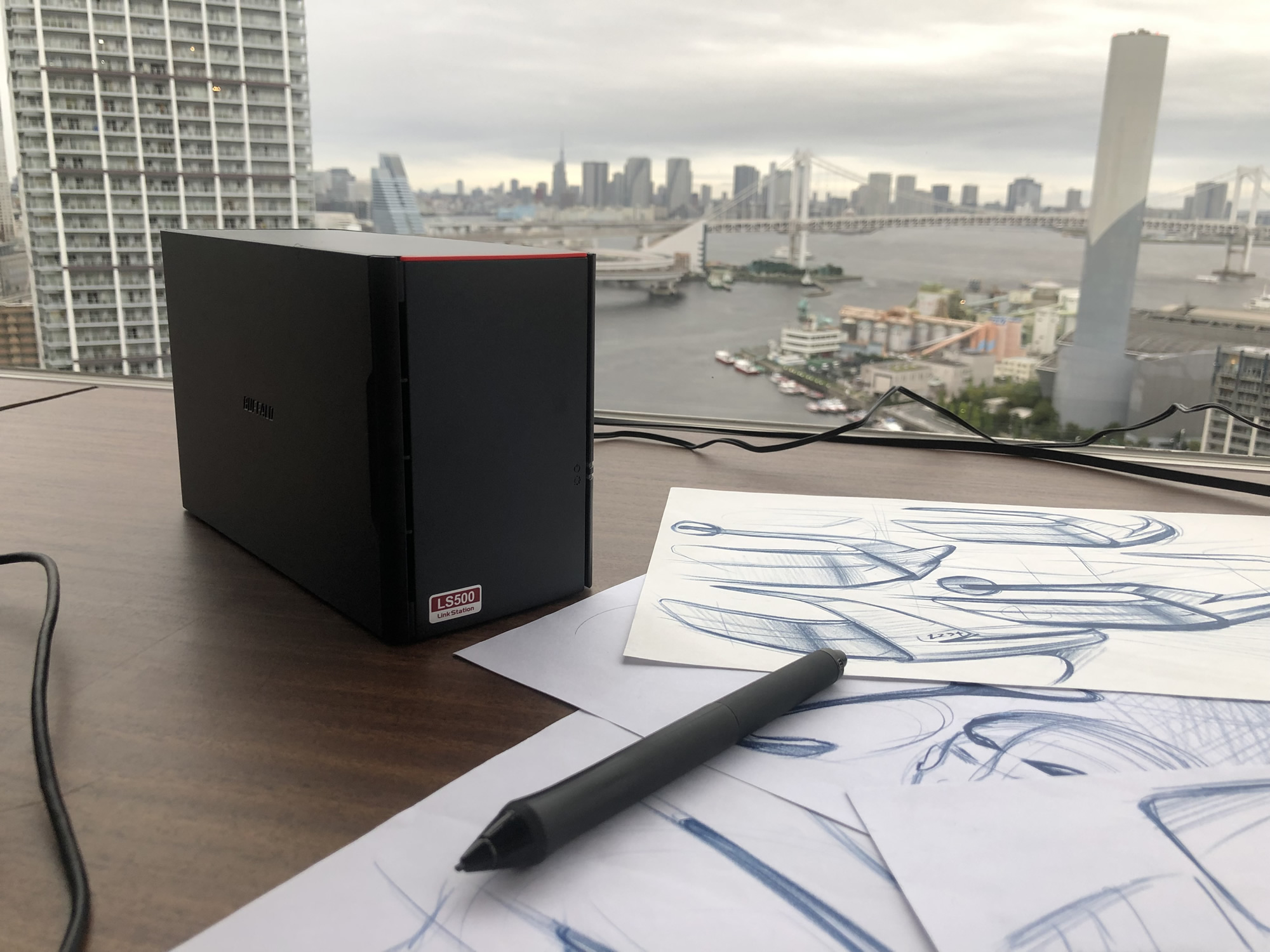

今はペーパーレスでデータ化の時代です。生活においてスマホが欠かせないことと同様、ハードディスクなどの外部ストレージ機器はクリエイターには重要な機器です。外部ストレージ機器がないと自分は絶対仕事はできません。「LS520D0402G」はただの外付けHDDやポータブルHDDではなくて、ネットワークを通じてどこでもデータにアクセスできる製品です。今思えば当たり前のようにあるNASですが、これをいち早く製品化したバッファローは凄いと思います。それと僕の仕事は場所が関係ありません。デザイナーという仕事上どこでも仕事ができます。大げさに言えば脳みそとパソコンと絵を描く道具があればどこでも仕事ができ、未来を生み出すことができます。そして僕は日本以外のアジアでも仕事をすることが多いので、データをネットワークを通じてアクセスできることはとても便利です。出張先で役立つのでNASって便利ですよね。なんといっても持ち運ばなくてもいいですし。そしてこのNASの最大の特徴はRAID 1機能でデータを常に冗長保存してくれることです。もともとバッファローには絶大なる信頼を寄せていますが、こういう機能があるとより信頼感や安心感が高まり、心強いです。僕はバックアップの重要性をとても感じているクリエイターのひとりだと思います。昔まだそんなにお金もない頃、クラウドも発展していなくて容量の大きなハードディスクも買えずに小さめの外付けハードディスクにデータを保管していました。そのハードディスクがいきなり壊れ、すべてのデータが取り出せなくなった経験があります。なのでこういったRAID 1で守ってくれる仕組みがNAS自体にあることは本当に心強いです。あとプロジェクトによって違うのですが、その近しい仕事をまたやる時に過去になにをやったのかを振り返りそのデザインを見ることもあります。以前リサーチした内容を参考にリファインしながら新しいなにかを生み出す、過去の実績を振り返り新しいアイデアを生み出す。それも安心、安全に振り返れるのでこのNASは自分にとって最適なものといえます。製品自体のデザインに関してはシンプルで飽きのこないデザインだと思います。やはり外付けHDD製品をベースにしているのでどうしても四角くなってしまいますが、黒をベースにバッファローカラーの赤をさりげなく入れているのがいいですね。僕も好きなんですがどこかオーディオのデザインに近い気がします。

——ありがとうございます。今後の高谷さんの大躍進をこのハードディスクがお手伝いできれば僕も嬉しいです。未来を楽しみにしています。では最後に高谷さんのようなクリエイティブ・プロデューサーになりたい人たちにメッセージをお願いします。

いろんなことに興味があって、人に寄り添える力を持って、広い視野でものごとを考えられたらいいですね。僕が大切にしているのは「とき」「こと」「もの」。その時々に必要なことを考えて魅力的なものを生み出していく。若者よ、大志を抱け。

——今日はどうもありがとうございました。

Interview Photos

ここからは高谷さんが手がけたクリエイティブをご本人に説明していただきます。まずはカーデザイナーとして勤務したSUBARU時代から。「SUBARUへ入社して2年目(23歳)で自分のデザイン案が採用され量産化された「STELLA」。数年後の経営方針により結果的には、このSTELLAがSUBARU純正の軽自動車として最後のモデルとなりました。そういった背景もあり、とても思い入れのあるクルマです。カーデザイナーとしてこの年齢でオリジナルデザイナーとなり先輩方のサポートを受けながら、デザイン開発プロセスにおけるスケッチワーク・コンペティション・3Dデータ・スケールモデル・フルサイズモデルと言った初期から最終までを経験できたのは、その後のカーデザイナーとして、そして今ある自分にとって大きな糧となっています。」

「こちらは、STELLAの上位グレードになるSTELLAカスタムになります。STELLAのデザイン開発は、ノーマルとカスタムの2車種を同時並行で進めていきました。」

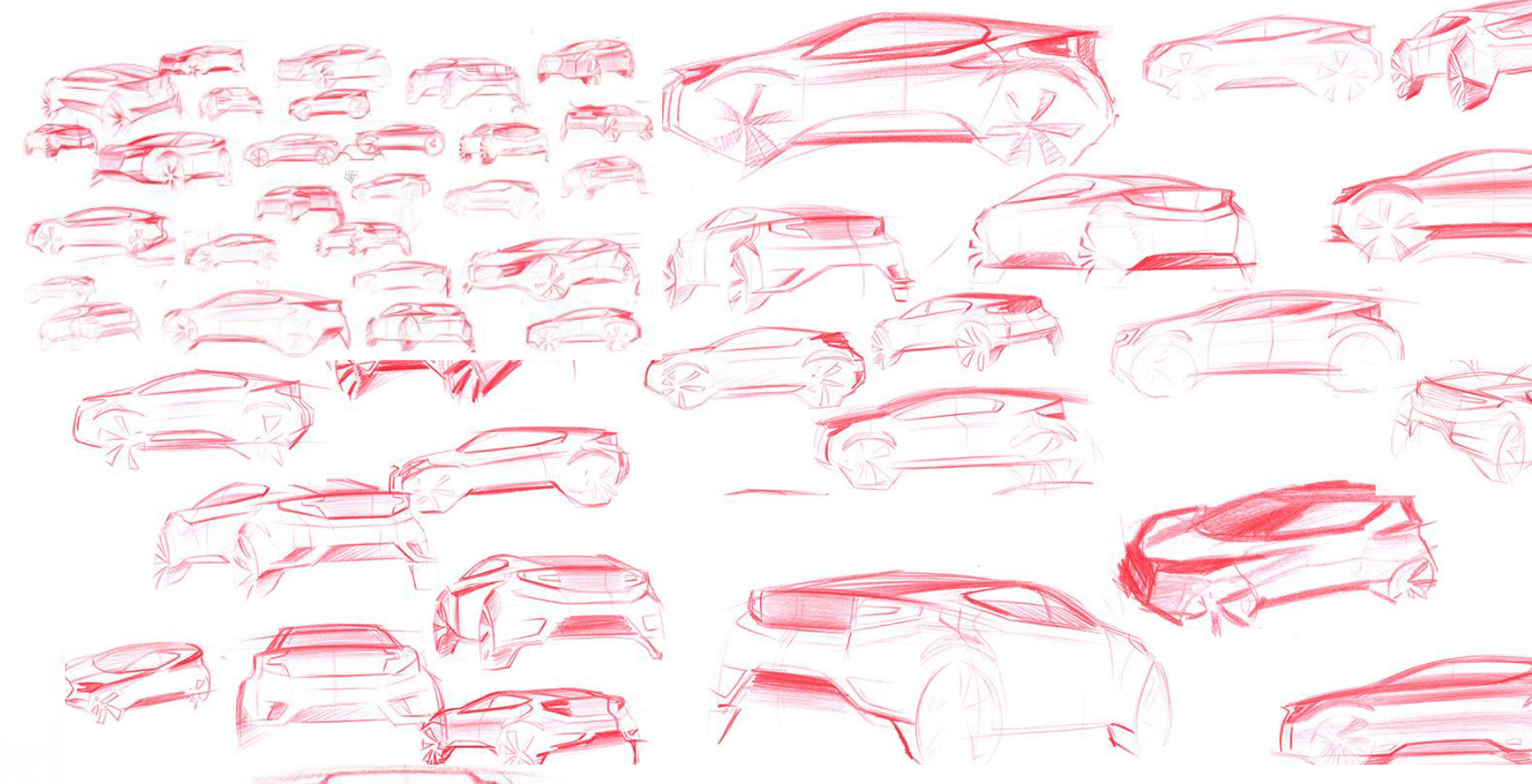

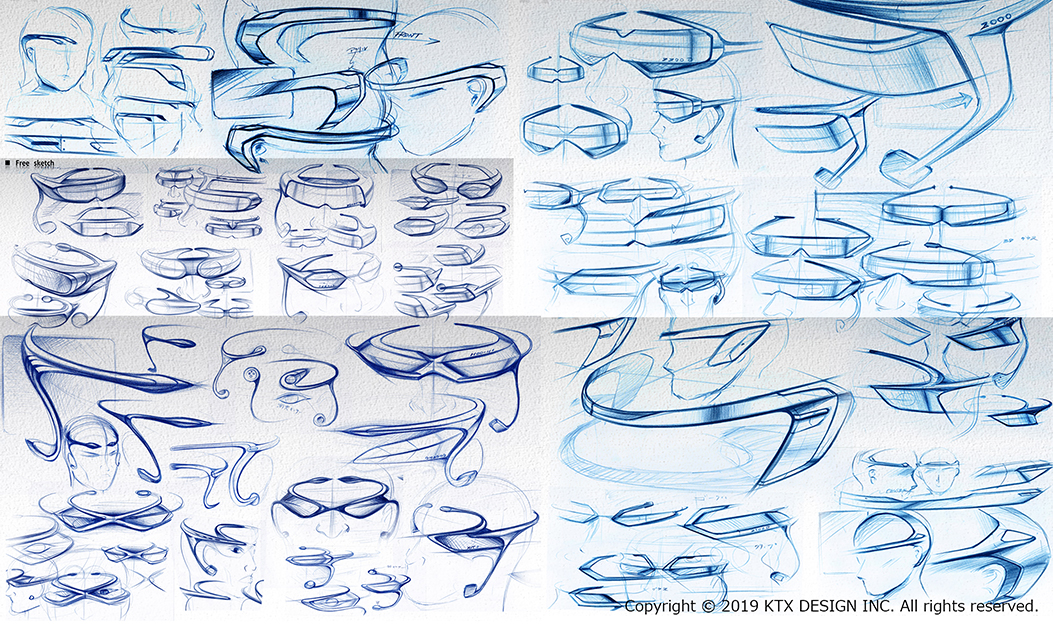

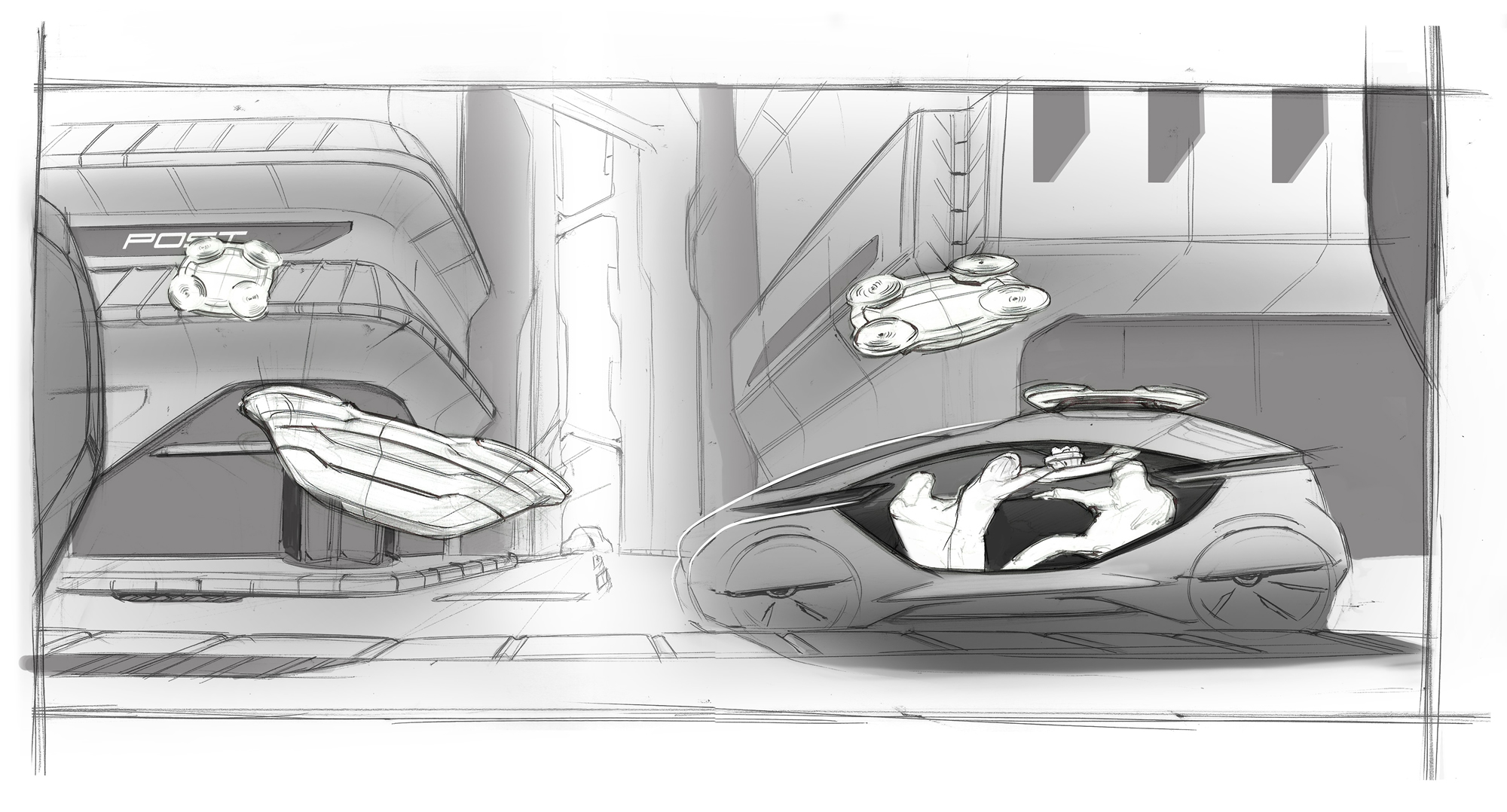

「カーデザイナーによってアイデア展開の手法は人それぞれと思いますが、私は手描きドローイングスケッチから始まります。いろんなアングルでアイデアを可視化しながら立体構成を展開していきます。この段階のスケッチは、色鉛筆を使って紙に手描きで何百枚も描いていきます。」

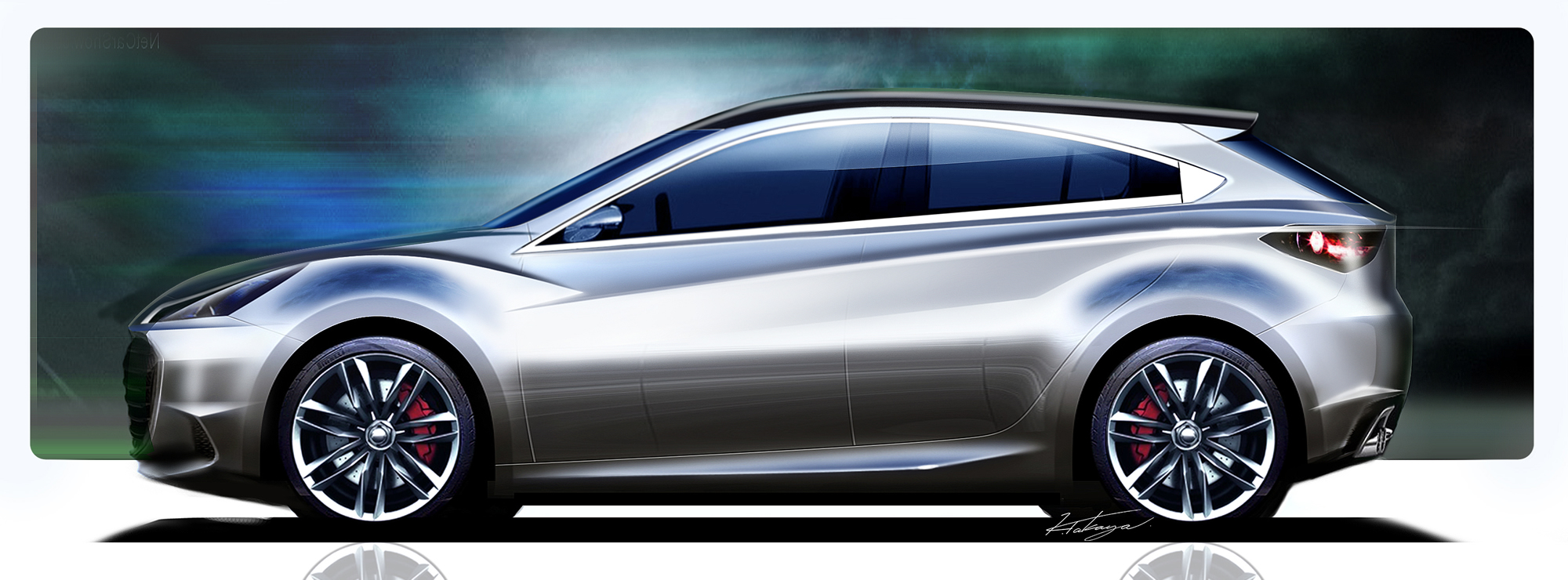

「そういったデザインアイデア展開を繰り返して、最終的なデザインアイデアをレンダリングに落とし込みます。これらのレンダリングスケッチは、Photoshopで描いています。」

「こちらは弊社KTX DESIGNのクライアントであるNOKと共同開発しているプロジェクトです。センシングデザインと言って、人間の身体情報(バイタル)や脳波を有効活用して人々の生活を豊かにする価値を作り出します。」

これが高谷さんご愛用のバッファローのNAS(ネットワーク対応HDD)「LS520D0402G」です。「NASはただの外付けハードディスクやポータブルハードディスクと違いこの製品の最大の特徴はRAID 1機能でデータを常に冗長保存してくれることです。もともとバッファローには絶大なる信頼を寄せていますが、こういうのが出るとより信頼感や安心感が高まりますね。」とPC周辺機器にはかなりのこだわりを持っている高谷さんにも大絶賛でした。

まずは今まで知らなかったカーデザイナーの世界の話が大変面白く、また僕のいるフィールドとはまた次元の違うクリエイティブなんだと感心しました。そして高谷さんの会社、KTX DESIGNのモットーでもあるクリエイティブとロジックを融合させる話も刺激的でしたね。様々な考え方があり、様々なゴールがクリエイターの世界にもあるんだなと改めて知りました。五感が刺激された興味深いインタビューでしたね。是非合体してなにか生み出せたらと思います。

「このスケッチは、デザイン開発初期のスケッチで量産化へ向けた最初のデザインアイデアです。」

「その後、デザインリファインを繰り返して最終デザイン案へ昇華させていきました。」

こちらが販売されたSTELLAカスタム

「カタチだけではなく、そのクルマがどのような時代に、どのようなユーザーがどういう風に使うのかといった「クルマと人との関係性」や「時代背景」といったことも含めてユーザーシーンを思い描くこともカーデザイナーにとって大切な能力です。私は、今KTX DESIGNとして関わっているどんなプロジェクトでも『とき』『こと』『もの』を基本としたデザイン思考を大切にして創出活動をしています。」

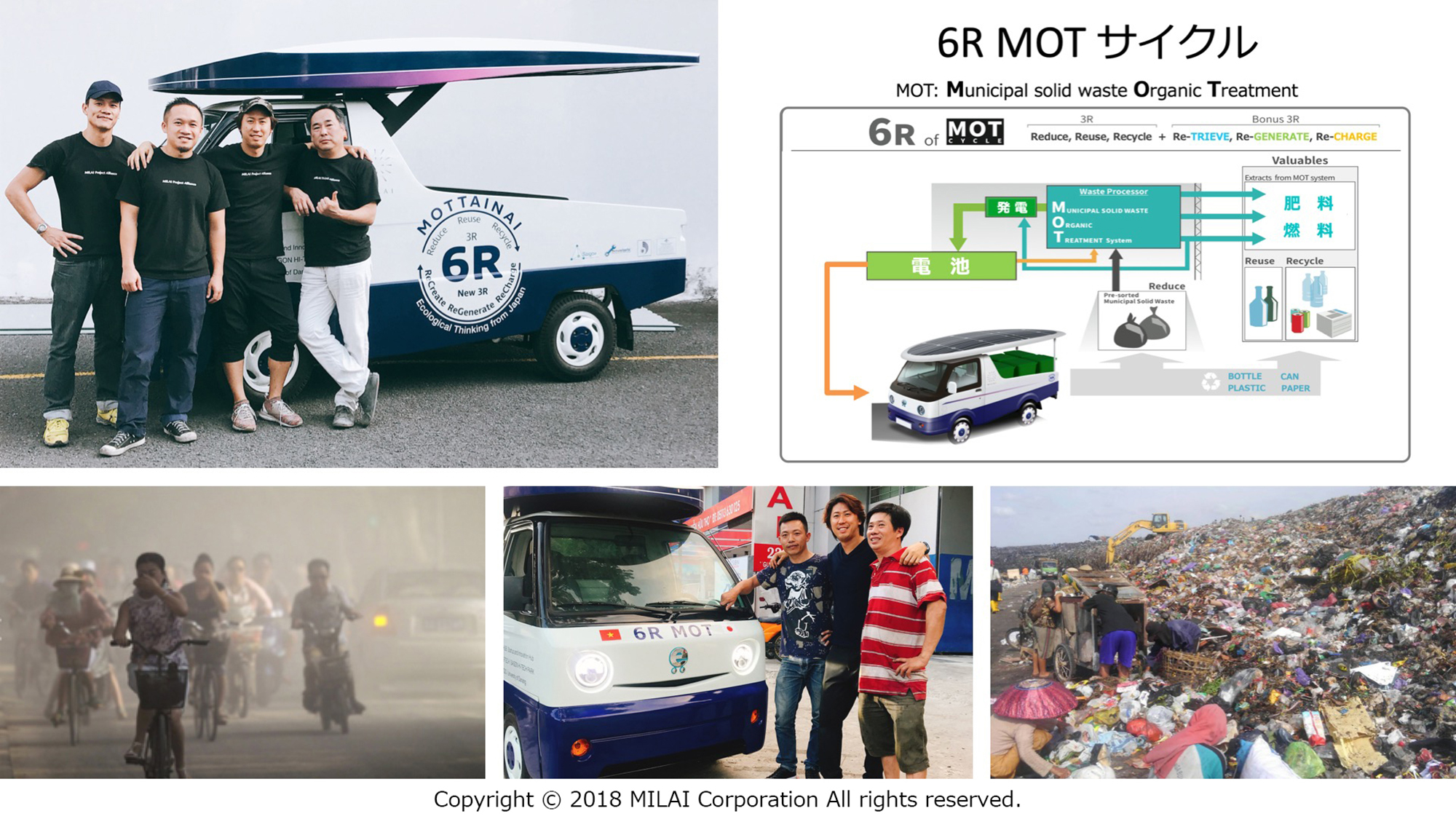

「こちらは、MILAIに在職中の2年間を通じて環境省の『途上国向け低炭素技術イノベーション創出事業』へ参画しベトナムの環境問題である『大気汚染』『ゴミ処理』を解決するため『真のゼロエミッション』を実現するべく考案した完全に独立した循環型システムです。現地にてゴミ発電システムとEV型ゴミ収集車をデザイン&製作し、実証実験を実施したプロジェクトになります。私の恩師でもあるMILAIの社長が実現を試みていたプロジェクトでありました。そして、私も感銘を受ける『CSV』(Creating Shared Value)=『社会と共有できる価値の創造』という思想のもとに、日本とベトナムの技術と知見を融合し、お互いの未来の価値向上を創造していくとても意義のあるプロジェクトを経験しました。この経験は、今とこれからの自分の創出活動に大きな影響を与えてくれています。」

「脳波を活用してALS(筋萎縮性側索硬化症)や様々な障害を持つ方々に対して、自分の意思をスムーズに表現していくひとつのきっかけとなればと思い研究開発を進めています。こういった先端技術を技術だけで終わらせずに、そこから新しい社会と共有できる価値を作り出し、未来の人々の生活に役立てて笑顔を創っていきたいと考えています。」

作業中の高谷さん。インタビューでも語ってくれた現在進行形のクリエイティブの脳波を使ってデザインするセンシングデザイン。これが完成すればかなり大きなプロジェクトになると熱く話してくれました。僕もこのセンシングデザインには大きな期待を寄せています。多くの人に勇気を与える本当に楽しみなプロジェクトです。未来をデザインするとはまさにこのことだと思います。

Creator's Favorite Foods

高谷 晃の好きな料理“この一品!” 「T.Y. HARBORのオリジナルハンバーガー」

高谷さん曰く、「ここは誰もが知る人気のレストラン T.Y. HARBOR。実は自宅のすぐ目の前なんです。スタッフたちにも知り合いが多く、なによりも天王洲のウォーターフロントでいただく食事やお酒は最高です。」

今回登場した商品

LS520DGシリーズ

複数処理に強いデュアルコアCPUを採用。複数のパソコン、スマホ・タブレットからの同時接続やレコーダーからの録画番組のダビング、PCデータのバックアップなど、多くの機能を同時に処理する際にも高速で安定した動作を実現しています。そして直感的に操作できるパソコンの画面のようなユーザーインターフェイスを採用。また、リモート接続にも対応し、外出先からでも自宅にいる時のように操作できます。さらに、Android用アプリ「WebAccess A」、iOS用アプリ「WebAccess i」およびWindows Phone用アプリ「WebAccess for Windows Phone」の使用で、スマホ・タブレットからアクセス可能です。また本製品は2ドライブを搭載しており、ミラーリング(RAID1)でデータを維持しながらドライブ交換が可能。より柔軟なメンテナンスが可能になり、写真や動画などの大切なデータをより安全に保管できます。

Wi-Fi(無線LAN)

Wi-Fi(無線LAN) 有線LAN

有線LAN HDD(ハードディスク)・NAS

HDD(ハードディスク)・NAS SSD

SSD ブルーレイ/DVD/CDドライブ

ブルーレイ/DVD/CDドライブ メモリー

メモリー USBメモリー

USBメモリー メモリーカード・カードリーダー/ライター

メモリーカード・カードリーダー/ライター 映像/音響機器

映像/音響機器 ケーブル

ケーブル マウス・キーボード・入力機器

マウス・キーボード・入力機器 Webカメラ・ヘッドセット

Webカメラ・ヘッドセット スマートフォンアクセサリー

スマートフォンアクセサリー タブレットアクセサリー

タブレットアクセサリー 電源関連用品

電源関連用品 アクセサリー・収納

アクセサリー・収納 テレビアクセサリー

テレビアクセサリー その他周辺機器

その他周辺機器 法人向けWi-Fi(無線LAN)

法人向けWi-Fi(無線LAN) 法人向け有線LAN

法人向け有線LAN 法人向けルーター

法人向けルーター 法人向けNAS・HDD

法人向けNAS・HDD SSD

SSD ブルーレイ/DVD/CDドライブ

ブルーレイ/DVD/CDドライブ 法人向けメモリー・組込み/OEM

法人向けメモリー・組込み/OEM 法人向けUSBメモリー

法人向けUSBメモリー メモリーカード・カードリーダー/ライター

メモリーカード・カードリーダー/ライター 映像/音響機器

映像/音響機器 法人向け液晶ディスプレイ

法人向け液晶ディスプレイ 法人向けケーブル

法人向けケーブル 法人向けマウス・キーボード・入力機器

法人向けマウス・キーボード・入力機器 法人向けヘッドセット

法人向けヘッドセット 法人向けスマートフォンアクセサリー

法人向けスマートフォンアクセサリー 法人向けタブレットアクセサリー

法人向けタブレットアクセサリー 法人向け電源関連用品

法人向け電源関連用品 法人向けアクセサリー・収納

法人向けアクセサリー・収納 テレビアクセサリー

テレビアクセサリー オフィスサプライ

オフィスサプライ その他周辺機器

その他周辺機器 データ消去

データ消去