「企業理念なんて

考えたことなかった」

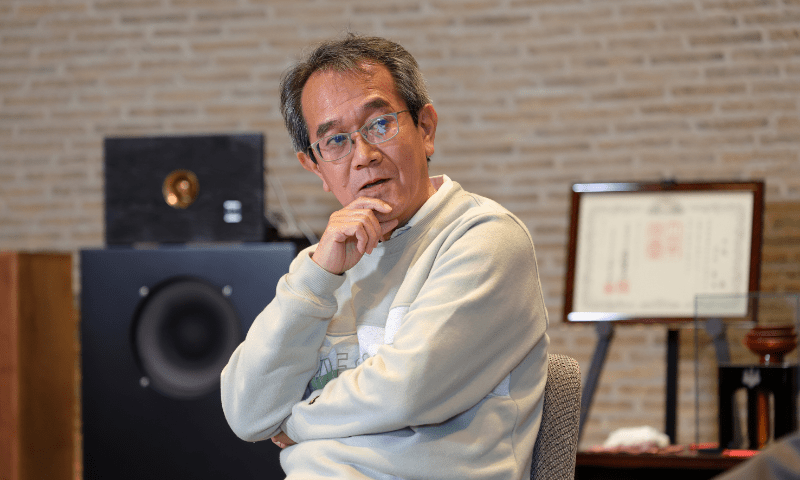

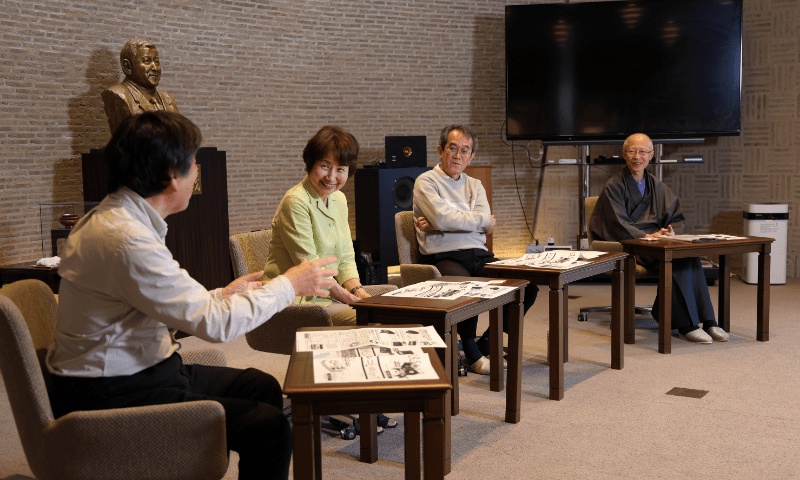

半世紀近く前のアルバイトのことにもかかわらず、戸田、相羽、鏡味は、当時のことをよく覚えている。

音決めにあたっては、イーグルスの「ホテル・カリフォルニア」のイントロ箇所の再生に命を懸けていたという。

「うんうん、たしかにアンプを作って最初の試聴、『ホテル・カリフォルニア』だった」(相羽)

「イントロの12弦ギターがどこまでちゃんと聴こえるか。そのピンポイントに命懸けてましたね」(鏡味)

誠がハンダ付けにこだわっていたことも話題にのぼった。アルバイトとは言え、理工学部の学生だからハンダ付けは朝飯前なのだが、誠から音の良いハンダ付けの手法をたたき込まれた。

「“からげ配線”は口酸っぱく言われましたね。電解コンデンサーの穴に対してハンダをチョン付けするのではなくて、ちゃんと通した配線を巻いて(からげて)からハンダ付けする。コテ先で端子と配線をしっかり温めてからハンダを供給して流し込み、組み立てた後にはハンマーリングしてチェックしました」(鏡味)

「ぼってりいっちゃ駄目だ、からげたところが見えていて、でもちゃんとハンダが乗っているようにしろ、と。『ハンダも音になる』という話だよね。材料も贅沢で、銀入りのマルチコアのハンダや、テフロン皮膜の銀メッキ線をロール巻きで使っていました」(相羽)

「そうそう。私も技術屋なのですが、『アンプにはそれを作った人の音がする』と言っていましたね。配線のクセがあって、同じ人が作ると同じような音がすると」(戸田)

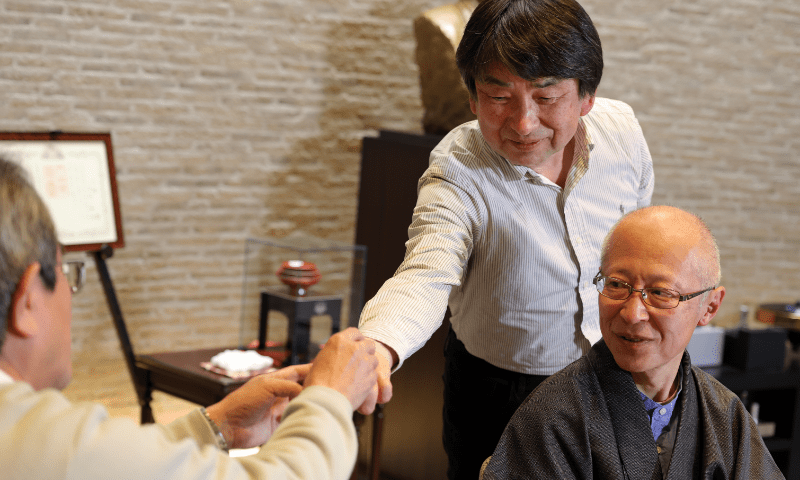

そう言うと戸田は当時を振り返り、ゼロから全部作らせてもらって楽しかったと、誠に対する感謝の言葉をしみじみと述べた。

「シャーシーへの穴開けといった作業はもちろん、ハーネス作りから製品になるまで、自分にちゃんと任せてもらえました」

相羽も、「かつてはラジオセンターに多くの上質なパーツ屋さんもあったし、ケースやツマミも選ぶほど売っていた。レタリングして定着剤を吹いて…といった作業も楽しかった」と振り返る。

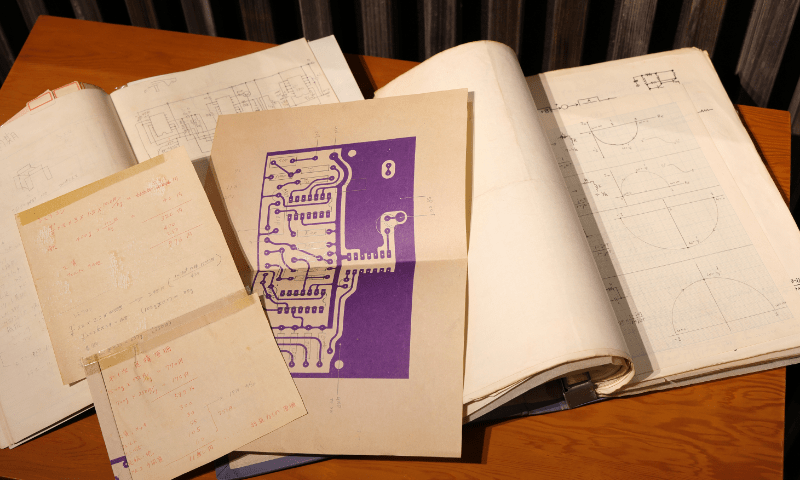

また、誠の設計については、次のように明かす。

「イコライザー・プリアンプ『EP-10』の回路図を見たときに、『え、これアメリカ某社のアンプとそっくりじゃん』と思った。この回路が好きだったんだなぁと。そのとき、誠さんが『無線と実験』で記事を書いていた“牧まこと”だと知りました」(鏡味)

「基板の上に並んでいるのが、あちらは6本あるのにこちらは3本とシンプルだけどね」(相羽)

復刻する立場になった相羽が「この部品を外さないと目的の基板が抜けないとか、今になってみれば整備性はすごく悪い」と言えば、鏡味は「組み立てはすごく合理的だったと思うよ」と返す。

「当時の私たちは、メルコの企業理念なんて考えたこともなかった。時間になったら集まって昨日の続きをしよう、というぐらいの暢気なものでした」(鏡味)

そんなやり取りを聞いていた廣美夫人は、「自分が好きなモノは、みんなには売れなかった。事業として何を目指すかを決めなければならなくなったんでしょう」と、その後オーディオからシフトしていった誠の気持ちを代弁する。

誠は晩年、次のように回想している。

「技術を生かして起業する“四畳半メーカー”のようなことが自分にもできると信じていた。自分が起業したときは、全くの自己実現・自己満足のためだった。しかし、その後に経験した数々の困難や失敗により、ほんとうの『顧客志向』を身に付けた」

当時雑用から経理までを一手に担っていた廣美夫人も、裏で人知れず奔走していた。

「部品の発注数が少ないので、頼み込んで順番を早くしてもらうこともありました。当時、1万円そこそこの電話代が落ちなかったんだもん。それに、朝出社したら作業場の入り口の鍵が空いていて、引き出しにあったはずの給料が盗まれていたなんてこともありました」(廣美夫人)

当時の廣美夫人から見れば、誠たちの仕事ぶりは「ただ遊んでいるだけ」に映ったかもしれない。でも“バイト”とは言え、本人たちは真剣そのものだったのだ。彼らの話を聞いて、そういったこだわりは今のメルコにも生きていると廣美夫人は反芻する。

「営業、経営センスは、そういった経験から培われたと思います。運も縁もあったとは思いますが、創生期のこの5年間の経験がなければ、今のメルコはなかったと思うのです。でもあの当時、ここにいらっしゃるどなたにも『就職しませんか』と声を掛けることはできなかった」

「たしかに、バイト代にもなってなかった。欲しいものを手に入れるためにバイトしていたようなものでした」(戸田)

「スタートは時給450円。今でも覚えていますよ。もちろん誠さんは割引してアンプやターンテーブルを譲ってくれたけれど、働いても働いても返せない。給料の前借りみたいなものだった」(相羽)

「今でも記憶に残っているのが、出荷する商品の集荷に来た配達スタッフへの一言です。『まだハンダ付けしているから、あとでもう一回寄ってよ』と説得するために廣美夫人が差し出したものがバナナ。それを見た配達スタッフが『こんなものをもらっても、子どもだって喜ばないよ』。まぁ、愉快な貧乏人してましたよ」(相羽)

こうして誠を中心とした若手数人のメンバーで、ユーザーの意見を取り入れながら切磋琢磨しつつ走り抜けたメルコのオーディオ事業。だが、1978年頃をピークに、徐々にアンプは売れなくなっていった。

そしてターンテーブルも、1982年に中堅オーディオメーカーが参入してくると、パッタリと売れなくなる。

「糸ドライブターンテーブルを大手企業が発売したんです。洗練されたデザインにカバーが付いて、ロゴも貼ってある。それに対してメルコの大久保式糸ドライブなんか、見栄えは無骨だし、何にも書いてない」(相羽)

「いやいや、本人たちは良いと思ってたんだよ。モーターのラベルにはシルク印刷かけたし」(鏡味)

彼らは当時を冷静に振り返るが、誠はのちに当時の悔しさを次のように語っている。

「(大久保式糸ドライブの方が)性能は上でしたが、コピー商品などと言われ、涙が出るほど悔しかった。私の中でまだまだ自己実現にこだわっていた部分があったのです。もともと好きではじめたのがオーディオでした。自分が好きなこと、面白いと思う分野で製品を作り、売ろうとしていたこと自体、まだまだ『主観』に閉じこもっていたのです」

「技術者として『最高』と思うものをそのまま世の中に出しても、ビジネスとして成功するとは限らない。たとえ性能や機能が『最高』ではなくても、むしろ性能、機能を絞り込み、低価格で打ち出した方が、お客様にとっては満足度が高い。『糸ドライブプレーヤー』でそのことを学び、それを『P-ROMライター』で応用したのです」

episode